Sobre cómo leer a otra sociedad sin haber sido capaz de entender a la tuya.

“Democracia” es una obra desconcertante y muy chilena; aunque de director brasileño. Este redactor es muy limeño, y asiste a una función sin acceder a referencias sobre el montaje. En el escenario, un grupo de actores performea el día a día de la vida contemporánea, aunque tardemos en darnos cuenta.

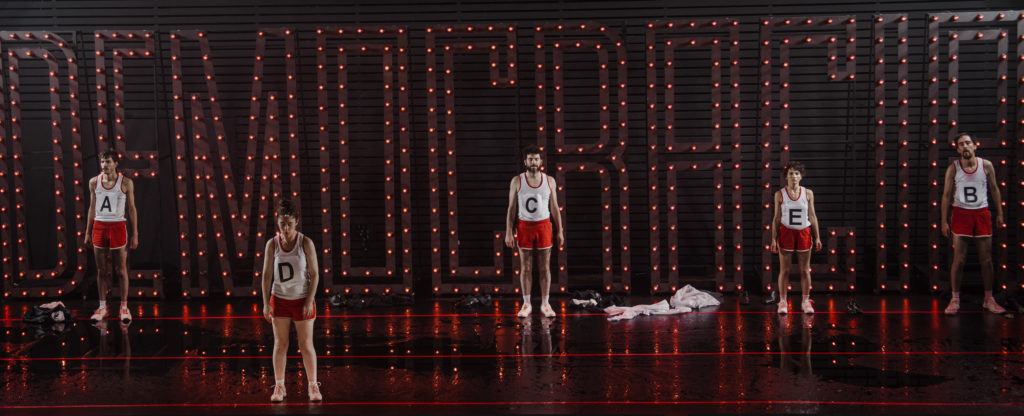

En el fondo del escenario se puede leer, en monumentales letras mayúsculas, formadas por focos rojos, la palabra DEMOCRACIA. Es este el título de la obra chilena presentada por el director Felipe Hirsch, como parte de la programación internacional del FAE Lima 2019.

El imponente recurso escenográfico, con claras referencias al Show, al Cabaret, al Musical, acompañará encendido todo el desarrollo del montaje. Sin embargo, esta obra se encuentra lejos, al menos en el estilo, de los mencionados lenguajes escénicos.

¿De qué va “Democracia”? Es difícil precisar. Describamos.

El espectáculo inicia con el ingreso de cinco intérpretes a escena. Vestidos formalmente y parados en fila en el fondo del escenario, reciben instrucciones de una voz en off. Contestan a una serie de cuestionarios de opción múltiple. El contenido de estos no resulta fácilmente entendible -si es que hay que entenderlo-, pero va ofreciendo pistas sobre el hecho de que las personas/personajes sobre el escenario son parte de una competencia.

Juegos de palabras, a modo de un largo poema de estructura repetitiva, forman buena parte de la primera sección de la obra. O quizá la referencia a los poemas sea forzada, y esta descripción sea solo un recurso, una imagen, para crear un sentido a lo que se está observando.

A medida que la obra progresa, siempre bajo la dinámica de la competencia, surgen cambios y matices. Por ejemplo, a las respuestas de los competidores le acompañan la ejecución de secuencias físicas. También el vestuario formal empieza a desaparecer para dar paso a otra uniformización guiada por el estilo deportivo (camiseta numerada, pantalón corto y zapatillas).

Además de ello, las preguntas se vuelven más complejas y les otorgan a los competidores la oportunidad de elaborar pequeños discursos. También surgen espacios para monólogos personales, siempre interrumpidos e inconclusos. Y, sobre todo, va quedando claro que el sistema de puntuación no tiene lógica alguna. Lo sabe el público, lo saben los competidores; nadie reclama.

Así, en medio de esta mecánica repetitiva, el espectador puede empezar a preguntarse, ¿de qué va esta obra?

En su auxilio aparecen los monólogos. Los armados durante la competencia -con su aire entre absurdo y casual-, o los que cuenta cada protagonista -portadores de una anécdota, un punto de vista, un pedazo de memoria-.

Es en estos momentos donde se acumula información para el surgimiento de una idea, una sensación, un cuestionamiento, que puede resumirse en la disconformidad con los procesos políticos y sociales en el Chile post pinochet.

Sin embargo, es difícil abandonar la certeza sobre la necesidad de más referencias.

Ésta se acrecienta ante la sospecha de que muchas de las palabras y frases enunciadas durante la competencia -aparentemente sin nexo alguno- podrían ayudar a terminar de armar el rompecabezas.

Las que quedan claras -o más bien las que uno toma, en el deseo de darle una lógica que quizá la obra no tenga- son las de frustración ante el surgimiento de un discurso cínico. Conservador o progresista, pero cínico al fin.

¿Para esto era qué peleamos por la democracia?, ¿esto era?, parece querer gritar la obra.

Este redactor no puede afirmar si ese es su propósito.

Y en este punto se debe aclarar que la desesperada búsqueda de sentido no se basa en el querer una obra con historia, un teatro con cuentito, una anécdota para guiarse. Aparece en la presunción de que esas frases absurdas, esos textos sin dirección aparente, portan referencias demasiado chilenas (o quizá, demasiado santiaguinas) para este limeño que fue al teatro sin siquiera leer el programa de mano. Para este redactor que no investigó al director. Para este periodista que se negó a influenciarse leyendo una entrevista o una crítica. Para este, finalmente, espectador de teatro dispuesto a entregarse a la experiencia sin más armas que sus sentidos.

Decía, ¿para esto era qué peleamos por la democracia?, ¿esto era?; parece querer gritar la obra.

Y entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, o quizá influenciado por sus propias creencias, este espectador le dará una perspectiva a su propio desconcierto. Pues con democracia o sin ella, el trabajo de los Chicago Boys ha sido efectivo. Tanto en Chile como en el resto de Sudamérica. El virus del neoliberalismo, cada vez más salvaje, se implantó y goza de buena salud.

Por ello, no importa la lógica del juego, ni la falta de coherencia de su puntuación. Ni la reiteración eterna de las mismas rutinas de exigencia. Solo interesa estar preparado para competir, como los actores de esta “Democracia”, de inicio a fin. Descansa poco, relájate con una anécdota, y vuelve al campo de juego; porque el show debe continuar.

Y así, visto de esta manera, el estilo irónico que acompaña al montaje, cobra todo el sentido.

“Democracia” parece querer compartirnos una atmósfera de desaliento frente a sus propias expectativas, junto a un esforzado impulso por seguir adelante, (quizá solo) porque lo anterior fue peor.

Entonces, este limeño se pregunta: y por casa, ¿cómo vamos?

Entonces, este limeño se pregunta: y por casa, ¿cómo vamos?

(*) Imagen tomada de aquí.

Dirección: Felipe Hirsch

En escena: Trinidad Gonzáles, Manuela Martelli, Rafael Contreras, Moisés Angulo, Mateo Citarella

Dramaturgia: adaptación del libro ‘Facsimil’ de Alejandro Zambram por Felipe Hirsch

Dirección de arte: Daniela Thomas, Felipe Tassara

Iluminación: Beto Bruel

Música: Arthur de Faria, Mariá Portugal

Vestuario: Carolina Norero

Recommended Posts